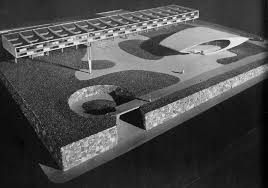

Eu tinha 16 anos e já participava, não muito ativamente, da política estudantil. Tinha tomado bomba e repetia a 3ª série do científico do Colégio Estadual, só que na unidade do alto da Serra, bairro de classe média de Belo Horizonte. O famoso Colégio Estadual de Minas, projeto de Niemeyer, com sua régua, lápis, borracha e mata-borrão de concreto – ficara pequeno para a quantidade de filhos da classe média que preferiam estudar lá, gratuitamente, a ir para os colégios particulares, geralmente de religiosos, pagos, e, por isso, abrira quatro unidades, para abrigar os alunos matriculados em 1964, mais ou menos de acordo com a origem residencial. Eu morava no centro, a um quarteirão da Praça Sete e já estudava no Estadual, agora Central, desde a 1ª série, mas havia tomado bomba no ano findo, na 3ª série, e fui repeti-la, então, no Estadual da Serra, ao lado do Clube Mineiro de Caçadores e do Convento dos Dominicanos – curiosamente, dois exemplos dos lados opostos que se movimentavam no embate político de então.

Colégio Estadual Central, no bairro Santo Antônio

Avesso à violência, mais ligado a colegas da JEC, Juventude Estudantil Católica, apesar de me considerar ateu, comecei a participar de reuniões com os dominicanos, que não conseguiram me converter à fé cristã, mas consolidaram minhas convicções à esquerda, já enraizada pela freqüência antiga e constante à eclética biblioteca paterna.

Praça Sete, quando ainda era praça e tinha bondes

Litorina: os bons tempos

No dia 31 de março de 1964, eu estava no Rio, levado pelos meus pais para, aos 16 anos, conhecer o mar. Junto conosco, estavam conterrâneos de meus pais, com dois de seus filhos e uma filha, que eu, ainda doentiamente tímido, achava estar interessada por mim – até os 20 e poucos anos, minha timidez era tanta que qualquer jovem do sexo feminino que se aproximava de mim para um contato menos formal, uma conversa de jovens, era motivo de alvoroço do coração e angústias estúpidas, tipo: será que ela quer alguma coisa comigo?

Imaginem minha confusão mental, então, sentado na praia de Copacabana, com aquele marzão besta à minha frente, e aquela menina linda de olhos azuis a saracotear à minha volta, jogando areia nas minhas costas, me pegando a mão e me levando para enfrentar as ondas…

Mas, mesmo assim, acompanhei atento e triste, o golpe militar, a marcha do general Mourão Filho, de Juiz de Fora para a então Guanabara, as tentativas de Leonel Brizola de organizar uma resistência legalista, a opção de João Goulart em deixar a presidência e o país, para evitar derramamento de sangue inocente. E fiquei perplexo com a atitude do então presidente do Senado, Auro de Moura Andrade, declarando a vacância da presidência açodadamente (ou seria melhor dizer acovardadamente!), enquanto Jango ainda se encontrava em Porto Alegre.

Não presenciei qualquer violência naquele pedaço da Cidade Maravilhosa… Mas era informado (um dos filhos do casal amigo, o mais velho, participava ativamente da JUC, e ficou em contato constante com companheiros do Rio) que estava em curso uma violenta repressão, atingindo os setores politicamente mais mobilizados à esquerda no espectro político, como por exemplo o Comando Geral dos Trabalhadores/CGT, a União Nacional dos Estudantes/UNE, as Ligas Camponesas e grupos católicos como a Juventude Universitária Católica/JUC e a Ação Popular (AP).

Violência para valer, eu só fui presenciar naqueles primeiros tempos de golpe, na volta para Belo Horizonte. A gente viajava de Litorina, um trem especial que fazia o trecho Rio-Beagá direto, sem paradas, bem mais confortável que os ônibus e rodovias de então, e mais barata que os aviões, claro.

Na Litorina havia uns seis ou oito universitários da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG, que tinham ido em excursão ao Rio, acompanhados por um professor de Sociologia, ativo militante de causas sociais em Belo Horizonte. Em todo o percurso, foi intenso o debate sobre o golpe ou quartelada – como os universitários diziam – ou revolução – como alguns passageiros proclamavam. Bateu-se muita boca, xingou-se muito Lacerda, Jango, alguns generais, mas sem qualquer violência física, apenas troca de opiniões mais exaltadas.

General Mourão e seus tanques na BR treeeiiiis

A velha Praça da Estação, quando ainda tinha trens

A violência aconteceu na chegada, na Praça da Estação. Encostada a Litorina, todos os passageiros foram proibidos de descer e alguns soldados, comandados por um tenente, entraram e percorreram o corredor até chegar ao professor (tenho uma ligeira lembrança que o nome dele era Lafetá…), a quem o tenente deu voz de prisão, sem qualquer explicação. Felizmente, o professor era pacato e consciente, evitou qualquer reação impensada de seus alunos, e deixou-se conduzir para o camburão.

Este tipo de violência, e outras , num crescendo cada vez mais violento, se sucederam por mais 21 anos, até 1985, quando Tancredo Neves ganhou a eleição indireta para a presidência da República, morreu, e ela, a presidência, foi assumida pelo vice, José Sarney, do PMDB… este mesmo PMDB que co-governou o Brasil nos últimos 41 anos, sempre em nome da governabilidade, e que acaba de desembarcar do governo Dilma, à espera do próximo que, desejam os peemedebistas, seja o mais rápido possível, de preferência comandado pelo atual vice presidente, Michel Temer.

Hoje, 31 de março de 2016, do alto dos meus 68 anos, espero que eles não consigam realizar seus desejos. A democracia merece um pouco mais de respeito. E o povo, que estará nas ruas hoje, vai conseguir bradar bem alto: NÃO VAI TER GOLPE!